Ce n’est pas un film misérabiliste sur des Roms vivant dans des baraques. Les visages, les actions et les lieux sont tous filmés avec respect et empathie.

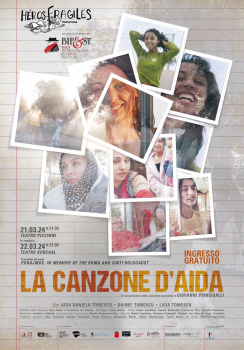

Il commence par un prologue en forme de mise en garde : « Ce film1 n’est pas représentatif de tous les Roms, les différences culturelles et ethniques étant trop importantes entre les communautés. » Le réalisateur nous invite donc à la prudence. Cependant les thèmes abordés sont ceux qui occupent une bonne place dans la vie de toute l’humanité – malgré en effet d’importantes différences ethniques et socioculturelles. Le mariage, pour les filles évidemment, pour les garçons aussi. La vie de couple. Les enfants. La réussite sociale, la façon de la montrer. Tout est certes vu, ici, d’un point de vue particulier, celui d’une famille Rom vivant dans un camp de tsiganes à Bari, en Italie, mais ces thèmes concernent tout le monde. C’est la richesse des situations et la puissance de la réflexion que développent les personnes du camp qui retiennent l’attention. Ces personnes, exclues – d’une certaine façon2 –, sont totalement représentatives d’une « humanité une ». Ce documentaire est donc comme un conte philosophique. Jeune fille, Aida rêvait d’être mannequin et /ou chanteuse3. Très belle à l’adolescence (elle en joue avec maestria) et plus encore à l’âge adulte, elle est mariée à Zeus (son prénom véritable), un homme respectable (selon sa mère), qu’elle a épousé sous la contrainte. Elle n’en voulait pas parce qu’il avait eu un chagrin d’amour et en aimait encore une autre. Mais dans le camp on a colporté un mensonge qui obligeait à les marier. Depuis elle est malheureuse, suit des traitements pour idées noires, est enfermée, considérée comme folle. La scène avec Zeus, par téléphone : « Que le diable t’emporte », montre sa façon à elle d’être libre, renouant ainsi avec sa liberté de jeune fille, insouciante qui se maquillait sous la pluie : « Vous avez déjà vu une femme qui se fait belle sous la pluie ? Taisez-vous et regardez-moi. » Très vite dans le documentaire, la question du divorce est posée. Aida parle à une amie qui lui dit : « Les hommes sont tous comme ça. » Elles évoquent ensemble le tribunal des Roms et sa jurisprudence en matière de divorce. L’amie conseille de ne pas prendre un amant. « Zeus sera le premier à te tuer. Puis ce sera ton père et ta mère. »

La facilité avec laquelle Ligia, la mère de Aida parle de ces « choses » étonne. C’est, elle aussi, une très belle femme, mariée à 15 ans avec Daniel qui en avait 17. Son analyse de la vie de couple est traditionnelle. Le regard qu’elle a sur son gendre, qui est parti en Roumanie pour y construire une maison puis en Angleterre pour gagner de l’argent, est positif. Elle s’oppose fortement au divorce, mais reconnaît la liberté de sa fille. Arguant des qualités du gendre, de la présence de trois enfants, Ligia annonce qu’elle reniera sa fille si celle-ci persiste. Pour la naissance du troisième enfant, Zeus est revenu. Un dialogue apaisé s’installe entre eux en vérité, un peu à l’image des beaux dialogues entre Ligia et Daniel. Aida se donne seule le courage de contacter trois juges en Roumanie. Le verdict sera énoncé sur Facebook. Les personnes concernées devront répondre sur Facebook. Le divorce est prononcé aux torts de Aida, qui n’a aucun motif majeur de divorcer. L’aînée du couple, Alissia, jeune fille interpellée par le réalisateur sur son idée du mariage, dit que pour elle ce sera : « Quand c’est non, c’est non. » Aida et ses enfants partent pour la Roumanie, espérant être rejoints par les parents qui ont enfin accepté le divorce. Zeus part pour les USA, en passant par le Mexique.

Daniel, le papa de Aida, est le chef du camp, il est salarié ; sa femme le supplée en cas d’absence, sa fille aussi parfois. Ils ont un vrai rôle social, peu développé dans le film. Le père a refusé un logement social parce qu’il souhaite que tout le monde en ait un. Ligia dit au réalisateur : « Quand j’aurais 85 ans, je te dirai tout. » Ils ont tous une aptitude rare à analyser et à dire devant la caméra, qui force l’admiration.