En classe de 8ème, notre maîtresse, R., nous a donné comme devoir de rédiger une poésie libre, sur le sujet que l’on souhaitait. J’ai écrit comme un leitmotiv : « lire pour vivre, vivre pour lire ». Pourtant très timide, lorsque R. m’a dit de modifier et de noter « vivre pour lire, lire pour vivre », dans cet ordre, j’ai refusé catégoriquement. Pourquoi ? Impossible, je ne pouvais pas changer cet ordre-là. Elle a accepté.

Découverte d’une grande force en moi

C’est la même force qui s’exprime lorsque, un an après, la famille réunie autour de la table, pour la veillée autour de la cheminée, nous étions tous occupés, lecture, devoirs, peinture, coloriage. J’étais gourmande de ces temps qui me semblaient paisibles, avec le soir qui descendait. Ce soir-là, je peins un sous-bois d’automne très coloré. Ma mère est assise à ma gauche, jette un œil de temps à autre. J’ai pris plaisir à faire changer le ciel bleu profond en un ciel gris puis noir, et voilà la pluie qui s’invite dans ce sous-bois. Je trouve extraordinaire cette possibilité avec la peinture de modifier autant ce paysage sur ma feuille. Il me semble me reconnaitre dans ce tableau en train de se faire. Mère m’arrache de ce plaisir : « Si c’est pour faire n’importe quoi avec les peintures, ce n’est plus la peine qu’on t’en offre ! Regarde, c’était beau et tu as tout gâché ». Elle froisse ma peinture. En silence j’ai tout ramassé, la magie de ce moment rangée elle aussi.... Je ne reprendrai la peinture qu’à l’âge de 30 ans.

Deux ans plus tard, je suis au lycée et j’accompagne dans le quartier Saint-Denis une de mes grandes sœurs qui allait s’inscrire en faculté. Nous n’osons pas nous regarder, nous sommes gênées par ce que nous voyons : des filles le long des murs sur le trottoir et des hommes qui passent et s’arrêtent pour les regarder. Dans le bus de retour, un poème prend forme dans ma tête ; dès mon arrivée à la maison, je le couche par écrit… Survivre à l’impensable… Je ne quitterai plus l’écriture. Elle devient l’écho de l’indicible.

À la recherche d’une existence sociale

Mais revenons à mes 30 ans ; la maladie était présente, la peinture m’a dit, dans le reflet qu’elle a pu me donner de moi-même, qu’à l’intérieur parfois j’allais bien, alors que les traitements me laissaient au lit dans la douleur. Et inversement. Le degré de douleur ne reflétait pas toujours mon état intérieur… Une peinture personnelle surgit, vitale comme un souffle fragile, et plus de trois ans après j’en montre quelques-unes à une personne de confiance ; un virage s’amorce… La peinture comme une autorisation par le biais du regard de l’autre à exister socialement, du moins je le croyais. Lorsque je rencontre pour la première fois le monde des personnes présentant un handicap mental associé à un handicap physique, sur un poste professionnel où j’avais carte blanche pour initier des ateliers, c’est vers la peinture que je me suis dirigée tout naturellement. Je ne l’ai jamais regretté. Mes observations me questionnent en écho à ma propre vie, je me forme en art-thérapie grâce à une chaine de solidarité financière. Mettre une distance avec mon ressenti tout en autorisant l’autre à utiliser la disponibilité de mon espace psychique au service d’une écoute bienveillante me conduit à reprendre l’écriture. De l’écriture (animation d’atelier), je me suis mise en mouvement avec mon corps tout coincé, « expression corporelle et parole »2, et j’ai rejoint une troupe de théâtre amateur3. Les marionnettes et les marottes sont des médiations possibles lorsque le corps est rendu invisible par la société… Cette utilisation rend la parole à ceux qui ont appris à se taire ; la parole se donne à voir par le corps de la marionnette en mouvement qui parle, et parce qu’elle parle, la personne concernée peut répondre, appuyer la parole de sa marionnette et celle-ci devient appui à sa propre parole. Un bel échange vécu en équipe locale4 pour le rassemblement des engagements d’ATD Quart Monde5.

Un autre exemple : l’enfant Z., 8 ans, arrive sans parole, avec des tics de grognements à l’atelier, un espace ouvert que j’avais créé dans un quartier de Paris6. Après plusieurs séances de modelage et de peinture, je m’autorise à lui offrir une parole, en écho, lui dis-je, de ce que j’ai entendu de son histoire. Il m’écoute, puis relève la tête : « Maintenant, est-ce que je peux jouer ? » Quelle justesse dans sa demande pour reprendre le cours de sa parole !

S’appuyer sur l’élan vital de chaque personne

La lecture comme la peinture ne relèvent pas simplement de la lecture ou du fait de peindre mais relèvent d’un élan de vie à l’intérieur des plus pauvres, comme une épée de survie, épée qui sert à couper le silence qui emprisonne la parole, emprisonne le corps et la relation à soi et à l’autre.

Se taire est une violence qui s’apparente à de l’automutilation corporelle, tellement la parole est le propre de l’humain. En ce sens, l’accès à la culture est un droit essentiel, de base, un droit fondamental. Il donne accès au Soi à l’intérieur de chacun. Il renforce ou même construit ce sentiment d’exister comme une personne unique. Sentiment d’exister qui prend sa source dans cet échange entre la mère et l’enfant face au miroir7, sentiment d’exister face aux regards multiples que délivre la société au quotidien par le prisme de la connaissance qu’elle a de nous, principalement par le « faire », se souciant rarement de notre y-être-au-monde8. Combien de fois j’ai entendu, en atelier de modelage : « C’est moi qui l’ai fait ? » Il existe bien ? Donc, j’existe ! Et un virage se fait chez ces personnes. Une autre : « Que voulez-vous que je vous raconte ? J’habite un bungalow, je regarde la nature qui m’entoure. C’est tout. » Au bout de trois rencontres, il me dit : « Parce que vous êtes là, qu’il n’y a rien d’autre que moi, ben, j’ai découvert que j’avais plein de choses à dire ! Je ne peux plus me taire. » À partir de ce constat, il ose parler à d’autres de sa passion, les fleurs, les saisons. Et il accepte d’accéder pour la première fois aux droits de la CPAM9, de faire une demande de RMI10.

Des papiers en vrac, choisis « au pif » par des participants n’ayant aucune expérience de création artistique connue ; les participants vont recevoir comme consignes de déchirer les papiers en autant de morceaux qu’ils veulent en pensant au fil de leur vie. Puis, une nouvelle consigne, celle de créer une « peinture » en collant tous ces morceaux dans une grande liberté. L’étonnement, dire et créer une histoire nouvelle : ces personnes se sont mutuellement étonnées et se sont regardées autrement ; l’œuvre existe, elles existaient. Une brèche, au lieu de rester dans leur chambre individuelle en hébergement, un désir de rencontrer l’autre.

Une jeune femme, en grande difficulté de communiquer, en classe comme en famille. Des feuilles de papiers format aigle (4XA3), prend le temps de peindre une petite poussière puis une autre, puis une autre… Elle me regarde : « Il faudrait balayer ça ». Elle peint un grand balai, balaye les poussières, puis enfin stabilise son balai rangé sur la même feuille de papier. Ne pas interpréter. Écouter. Offrir son regard fait exister. Elle sort de l’atelier en me disant qu’elle a réglé le problème.

Mais à quelles conditions la pratique des arts plastiques proposés aux personnes présentant un trauma-social devient plus qu’un temps de loisirs partagés ? Winnicott11, Anzieu12, Lacan13, sont de « vieux amis », mais je vais citer Maldiney14 et Aulagnier15. Tous deux, mes amis, tant ils m’ont aidé à déchiffrer le fil de ma vie au bout de mon art et le fil de la vie des « traumatisés sociaux » grâce à l’Art.

Pour accepter de vivre pleinement

En tant qu’artiste, j’aime m’imprégner de ce qui m’entoure en me taisant, pour écouter un ailleurs présent16. J’offre mon écoute, un espace libre et mon regard à celui ou celle, ou à ceux et celles qui souhaitent créer. À la demande, je fais office de notice « mode d’emploi » pour telle ou telle création. J’ai fait l’expérience de ceux qui veulent orienter ou nous faire éviter les apprentissages : pour apprendre à marcher, il a fallu d’abord tomber. J’aime la confrontation avec la matière, entrer en dialogue, repousser les limites… J’aime créer, car créer m’apprend progressivement à accepter de vivre pleinement malgré la pauvreté.

Je cite : « Soutenir que l’œuvre d’art engage le sens du rapport à l’existence, c’est penser qu’il est possible, de l’une à l’autre, de mettre en évidence un même élément constituant. Or celui-ci n’est pas logique, mais esthétique ; et l’esthétique qu’il engage est à comprendre à partir d’une méditation non pas tant de la sensation, mais du fait de sentir. Loin de relever d’une logique empiriste de la connaissance, le sentir désigne un mode de rapport préréflexif au monde. L’œuvre d’art pouvant être considérée comme la mise en forme de ce rapport, Maldiney la pense alors, du fait de sa capacité à nous mettre en sa présence, comme la vérité du sentir. Aussi est-ce là, dans l’élément premier du sentir, qu’œuvre et existant sont appelés à communiquer, et même à rythmiquement communier. Là où l’existant fait l’épreuve du sentir, il revient à l’art de pouvoir en dire ‘la vérité’. Or lorsque cela a lieu, l’individu se sait exister en même temps qu’il sent bien que l’œuvre, elle aussi, véritablement existe »17.

C’est la question de l’originaire : un être en devenir d’un y-être-au-monde. Rencontre du soi en dialogue avec la matière et l’Art en tant que création, des va-et-vient, des interactions incessantes nourries par l’espace, le temps, le senti de l’usager. Un ricochet est à noter lorsqu’une tierce personne est à l’écoute de ce qui se donne à voir et à entendre. La peinture aide à repérer cela et à donner autorisation à vivre. Aulagnier nous apporte cet éclairage en insistant sur le fait de ne pas être dans un face à face mais être à côté pour regarder dans la même direction. Attitude ou posture capitales auprès des personnes en souffrance de pauvreté, les traumatisés sociaux. Lorsque la parole manque, lorsque les mots ne trouvent plus la sortie pour s’exprimer à l’extérieur, par manque de l’Autre, il n’y a plus d’adresse possible à l’autre. On entre dans un silence construit par le trauma de la pauvreté, qui éjecte davantage encore la personne hors des murs de la société. Lorsque les mots et les cris me manquent face aux injustices du monde, je peins, c’est vital ! C’est un cri qui oblige une direction, un cadre, une force, un corps à corps parfois. Je ne le laisse et ne le signe que lorsque je peux le quitter ; signer mes tableaux reste un combat : quelle légitimité ai-je à exister et à adresser ce cri, cette parole, cette caresse parfois à cet Autre ? Exister socialement par l’Art n’est pas automatique.

Enfin, ma pratique artistique avec des militants et des alliés dans le Mouvement ATD Quart Monde concrétise mon engagement car elle porte sens à une inscription de notre y-être-au-monde ; une société peut s’amorcer et celle-ci s’inscrit dans une intuition forte de Joseph Wresinski :

« Des hommes ont besoin de notre foi, de nos idéaux, de nos compétences, de nos arts, de nos techniques. Pour eux, nous devons être des artistes, parce que toute vie, si pauvre soit-elle, est foncièrement belle, et que nous devons faire de toute vie une œuvre d’art. Cet art, donné aux pauvres, se démultipliera sans cesse, parce que la vie en eux ne peut pas mourir. Un simple contact avec l’autre peut être un élément de cet art, pourvu qu’il soit chargé de tendresse, de poésie, pourvu qu’il nous engage nous-mêmes et atteigne le fond de notre propre être. Comment redonner son intensité à la vie, si ce n’est en vivant avec d’autres la poésie ? »18

Peinture en bombe sur papier buvard – 1996

© Nathalie Monguillon

Port St Nicolas

Pastels secs sur toile - 1996

© Nathalie Monguillon

L’homme debout contre vents et marées

Huile sur toile - 1989

© Nathalie Monguillon

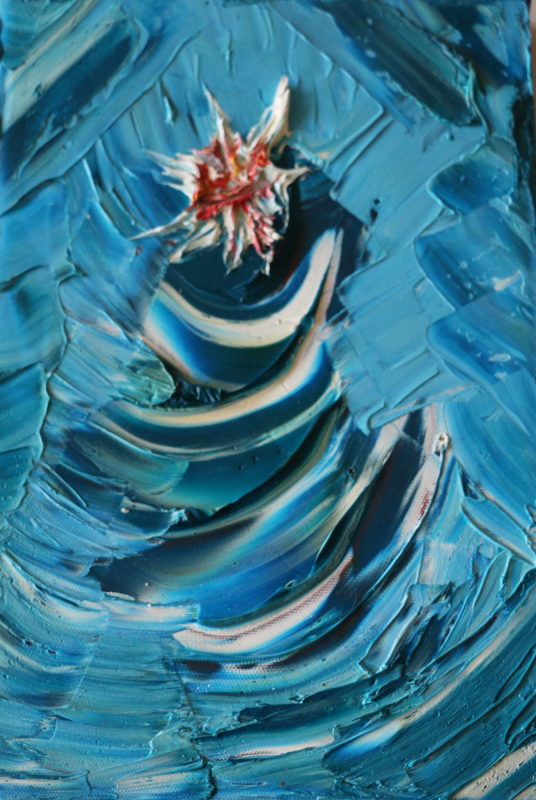

Voiliers

Acrylique sur toile usagée - 2023

© Nathalie Monguillon

Solidarité en mer – 2022

© Nathalie Monguillon

De la petite barrière naît une histoire

Collage - 1988

© NathalieMonguillon

Rage de vie

Acrylique au couteau sur planchette de bois - 1991

© Nathalie Monguillon